Jakarta (ANTARA) - Medsos kini ibarat layar raksasa, di mana setiap orang "diizinkan" tampil tanpa standar, tanpa rambu, tanpa jeda. Inilah dunia, tempat siapapun bisa menyalakan kamera dan berbicara bak penyiar.

Bila semua berlomba menjadi penyiar, siapa yang masih sudi belajar menjadi pendengar?

Media sosial memang membuka panggung bagi siapa saja, tetapi panggung tanpa aturan selalu menyimpan risiko yang tak terlihat.

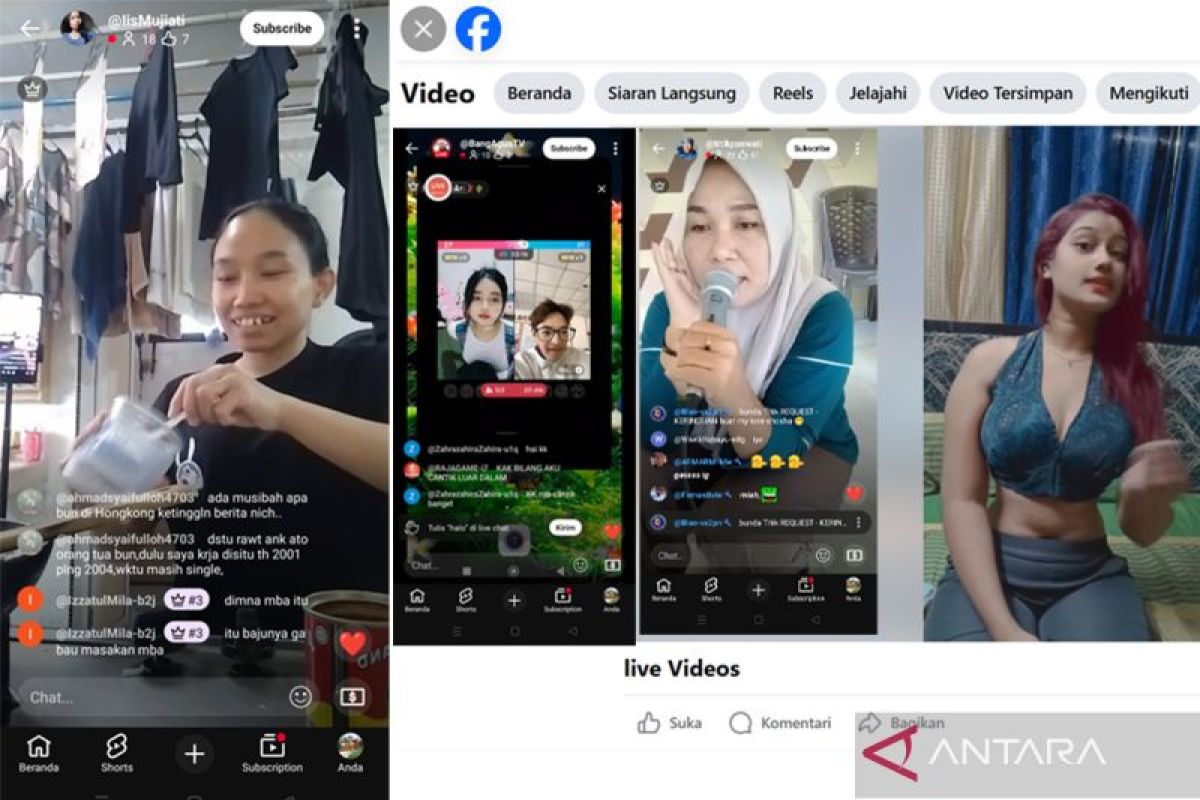

Dulu media sosial dibayangkan sebagai ruang demokratis tempat suara-suara kecil bisa tumbuh. Namun seiring tombol “Live” dan “Broadcast Yourself” menjadi fitur harian, kita memasuki era baru: zaman ketika siapa saja bisa tampil layaknya penyiar, tanpa prasyarat etika, literasi, atau kemampuan dasar berkomunikasi publik.

Di balik kemudahan itu, ada perubahan besar pada budaya berbicara, yakni pergeseran dari ingin memahami menjadi ingin tampil.

Kita hidup di tengah lalu lintas siaran spontan: orang makan disiarkan, orang marah disiarkan, orang mengamuk disiarkan, bahkan orang bengong pun disiarkan.

Ruang privat runtuh, ruang publik digelembungkan; semuanya dicampur hingga batas-batasnya mengabur.

Yang berbahaya bukan hanya kontennya yang serampangan, tapi cara sebagian orang merasa berhak membagikan apapun seakan ruang digital adalah halaman belakang rumahnya, padahal di sanalah jutaan orang lain sedang melintas.

Di tengah derasnya siaran spontan itu, sebagian orang lupa bahwa media sosial —betapapun sechaotis-nya— tetaplah ruang publik, dan di ruang publik kebebasan tak pernah berdiri sendirian tanpa tanggung jawab.

Pemerintah sebenarnya mulai menata kebisingan digital ini. Melalui PP Tunas (Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Sistem Elektronik untuk Perlindungan Anak), negara memberi pagar awal bagi ruang maya: platform diwajibkan melakukan verifikasi usia, menyaring konten berisiko, serta menyediakan jalur pelaporan jika pengguna menemukan konten bermasalah.

Regulasi ini adalah sinyal bahwa ruang digital tidak boleh dibiarkan sepenuhnya liar; ada etika, ada keselamatan, ada kepentingan publik yang mesti dijaga.

Meski fokus utamanya perlindungan anak, implikasinya lebih besar: pengakuan resmi bahwa dunia maya adalah ruang bersama, bukan halaman belakang siapa saja.

Namun budaya “siaran tanpa standar” tetap menjalar. Ia lahir bukan semata dari teknologi, melainkan dari kesunyian yang tak terucap: keinginan untuk dilihat, diakui, diperhatikan meski sekejap.

Tombol “Live” menjadi panggung murah meriah tempat siapapun bisa serasa “bintang”, meski hanya lima menit.

Tapi panggung tanpa kurasi kerap melahirkan bising —klaim ngawur, hoaks yang dibungkus percaya diri, drama murahan yang dijual seperti kebenaran.

Hal yang kemudian muncul bukan masyarakat yang makin melek, melainkan masyarakat penikmat sensasi. Bila semua sibuk bersiaran, siapa yang masih menyisihkan waktu untuk mendengarkan?

Televisi tanpa redaksi

Di masa ketika televisi berjaya, setiap tayangan melewati pintu berlapis: ada produser, editor, penulis naskah, penanggung jawab program, hingga tim sensor internal. Sebuah siaran tak boleh lolos tanpa logika, tanpa etika, tanpa verifikasi.